列寧在倫敦的抉擇:要不要搶銀行鬧革命?1902-1903年 1903年的革命黨大會 1907年,革命黨大會因為被丹麥、瑞典和挪威當局明令禁止,將會址搬到了倫敦。這次會議發生在1905年大規模抗議沙皇的騷動之後。這是革命前最後一次全會。

不僅可以幫助他建立革命同道關係網,還能傳播他喜歡的政治分析。

列寧在倫敦的抉擇:要不要搶銀行鬧革命?

- BBC

- 馬丁·羅森堡姆(Martin Rosenbaum)

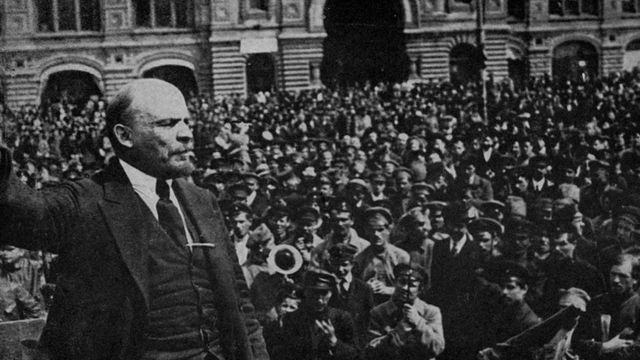

列寧向「紅軍」發表演說

1903年8月,有一小群熱心政治的俄羅斯異見人士在倫敦開了一次會。他們個個都是熱血沸騰的革命者,會場裏群情激動、唇槍舌劍、好不熱鬧。

他們大概有50人左右,其中有弗拉基米爾·列寧、列夫·托洛茨基和其他死心塌地的革命積極份子,一門心思要把俄羅斯沙皇趕下台。

當時的政治觀點相爭似乎並不重要,但在歷史的長河中卻曾經翻捲起無數浪花,影響深遠。

100多年前的俄羅斯革命運動分成兩大派:布爾什維克和孟什維克。就在倫敦伊斯靈頓(Islington)的一個酒吧裏,舉行了一次重要的投票。

由列寧領導的「強硬派」布爾什維克人,希望組建一個高度集權,組織紀律嚴明的政黨;而「溫和派」孟什維克更喜歡與其他同情革命的力量,組建一個鬆散的、基礎廣泛的聯盟。

隨後的幾年裏,隨著各種問題和隸屬關係的變動,這兩派之間的裂痕越來越深,直到14年後的俄國「十月革命」。

位於倫敦市中心伊斯靈頓(Islington)的酒吧「三個約翰」是俄國革命黨1903年召開大會的地點。

1917年,俄國發生了第二次革命,也就是所謂「十月革命」,布爾什維克人奪取了政權。孟什維克先是被排擠,後被擊敗。列寧領導的布爾什維克成立了蘇聯。

1903年在倫敦召開的會議,是兩派裂痕初顯之時。列寧的布爾什維克派在黨員組織紀律問題上以幾票之差未能得以通過。

不過,當時有七名反對列寧的代表,因其它分歧退出了大會,使得布爾什維克派在黨報編輯部的關鍵投票中獲勝。

酒吧黨會

這一投票結果讓列寧將自己這一派稱為「布爾什維克」,即俄語中的「多數派」,於是他的對手稱為「孟什維克」,即「少數派」。

會議中雙方分歧異常尖銳。據早期俄羅斯馬克思主義的研究者理查德姆林說,列寧的筆記顯示這次吵吵嚷嚷的大會開在伊斯林頓「三個約翰」酒吧(Three Johns)內。

倫敦東部白教堂區(Whitechapel)富爾邦路(Fulbourne Street)上的這幢樓,是1907年列寧、托洛茨基、斯大林、高爾基等人召開黨代會的地方。

曾經撰寫《俄國革命——人民歷史》一書的作家尼爾 福克納說:「1903年的倫敦大會在布爾什維克主義的發展過程中決定了方向,意義極為重大。」

當然,不同的政治觀點對這次會議的意義看法也會截然不同。

「很多革命的左派會說,是革命還是改良,這次會議標誌著兩派分道揚鑣。」

「但是很多開明的評論人士會覺得,這次會議好像一顆種子,最終變成了1930年代的蘇聯勞改營。」

這些俄國革命黨人,為了避免被監視,將開會的地點從一個酒吧轉到另一個酒吧。他們在英國工會活躍人士中不乏支持者,知道哪些酒吧裏有適合聚會的會議室。

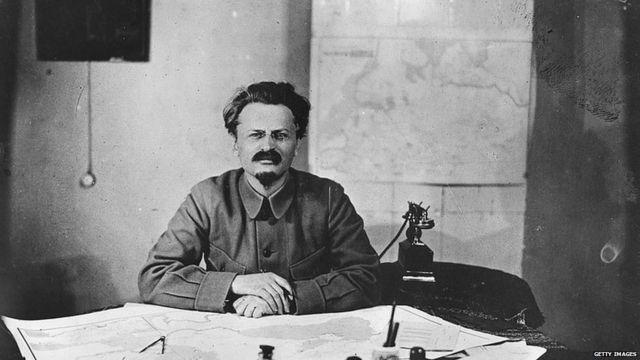

列夫·托洛茨基與列寧首次謀面是在倫敦。

他們第一次的開會地點是倫敦市中心夏洛特街(Charlotte Street)上的一個夜總會,但其他的開會地點現在已經沒有記錄了。

實際上1903年的革命黨大會原本是在布魯塞爾開場的,但是因為受到比利時警方的騷擾才搬到倫敦。英國當局比起其他很多的歐洲國家政府,對流亡的俄羅斯革命者們顯示出更大的容忍和接納。

正是由於英國當局睜一隻眼閉一隻眼,俄羅斯革命運動中的一些其它重要事件有些也發生在英國。

1907年,革命黨大會因為被丹麥、瑞典和挪威當局明令禁止,將會址搬到了倫敦。這次會議發生在1905年大規模抗議沙皇的騷動之後,因此規模大了不少,代表超過300人。

大會地點是倫敦東區哈克尼(Hackney)的兄弟會教堂。這座教堂如今已經被推倒重建成了住宅樓。

前來參加會議的包括未來布爾什維克革命的幾乎所有領袖人物:列寧、托洛斯基、斯大林(當時還是個小角色)、季諾維也夫、加米涅夫、李維諾夫和著名的俄羅斯作家馬克西姆·高爾基。這是革命前最後一次全會。

列寧曾在倫敦市中心的這個地方住過一段時間,如今牆上的標誌這樣寫道:列寧——蘇聯建立者,1908年在此居住。

與會者首先登記開會的地點,是倫敦東部白教堂區(Whitechapel)富爾邦路(Fulbourne Street)上的一幢樓。現在這幢樓還在,當時是猶太社會主義活動人士俱樂部所在地。

斯大林和後來成為蘇聯外交部長的馬克西姆·李季諾夫寄宿在附近菲爾德門街(Fieldgate Street)上一個簡陋房子裏,這條街上現在蓋了很多更適宜居住的公寓大樓。

大會上,布爾什維克和孟什維克的分歧越來越大。其中一個討論的問題是:是不是應該批准搶劫銀行來為革命活動籌募資金。

絶大多數的與會代表窮得叮當響,連回鄉的路費都沒有,直到倫敦一個生產肥皂的古怪商人旁觀了大會深受啟發後,同意給革命黨人貸一筆款。

蘇聯創始人弗拉基米爾·列寧曾經在倫敦生活多年,編撰革命雜誌《紅星報》

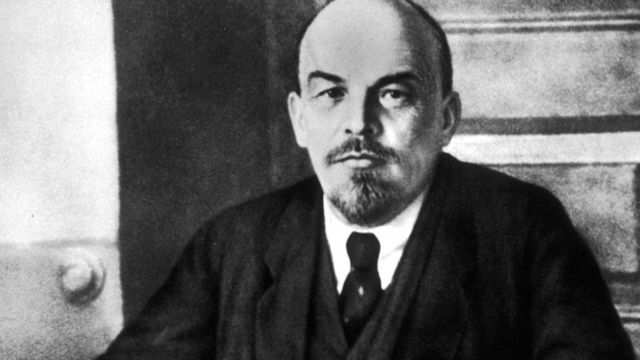

此前的1902-1903年間,列寧曾在倫敦呆了約一年時間。他主要時間和精力都在大英博物館的閲覽室裏研究和寫作,編輯革命刊物《火星報》。

列寧室

列寧在大英博物館的閲覽室內鑽研經濟學著作和有關俄國農民的著作。

列寧在這裏讀到的很多書,在俄國不會准許發行,因此列寧曾感慨英國政府對圖書館的投入之大和決心。他告訴朋友說:「英國資產階級對圖書館真捨得花錢,圖書館就應該這樣。」

列寧多次訪問倫敦,基本都住在布魯姆斯伯裏(Bloomsbury)區附近,這樣方便他去博物館。

1902年,《火星報》在倫敦印刷,被偷運到歐洲進入俄羅斯。一個支持革命的左翼出版公司給列寧提供了辦公室和印刷設備。

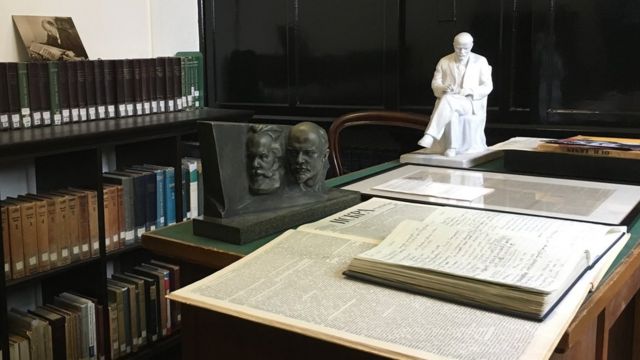

倫敦的馬克思紀念圖書館內有一間「列寧室」。

如今,這裏是位於科樂肯威爾(Clerkenwell)的馬克思紀念圖書館。他們還保留了一間「列寧室」,裏面擺放了他的小雕像、《火星報》的最初版本和《列寧選集》。

列寧室外的牆上掛了一幅地圖,顯示當年偷運《火星報》的路線。對列寧來說,這本革命刊物不僅可以幫助他建立革命同道關係網,還能傳播他喜歡的政治分析。

1902年10月,列寧和托洛茨基的初次見面就是在倫敦。他們討論了俄羅斯的政治局勢,列寧還帶托洛茨基到倫敦四處去兜風看風景。

他倆經過議會大廈時,列寧向托洛茨基說:"那是他們著名的威斯敏斯特。"

托洛茨基後來寫道,列寧說「他們」並不是指英國,而是說「他們統治階級的」。

然而,正是那個議會以及它所代表的體制,讓列寧、托洛茨基和他們的同志,在英國享受了政治上的自由,追逐他們的革命理想。

评论

发表评论