一声叹息《喀秋莎》!

原创 致远

1938年7月29日,“张鼓峰战役”爆发。

苏联有一首歌曲,名叫《喀秋莎》,中国人很熟悉。或许中国人不熟悉的是,这首歌是“张鼓峰战役”的产物。

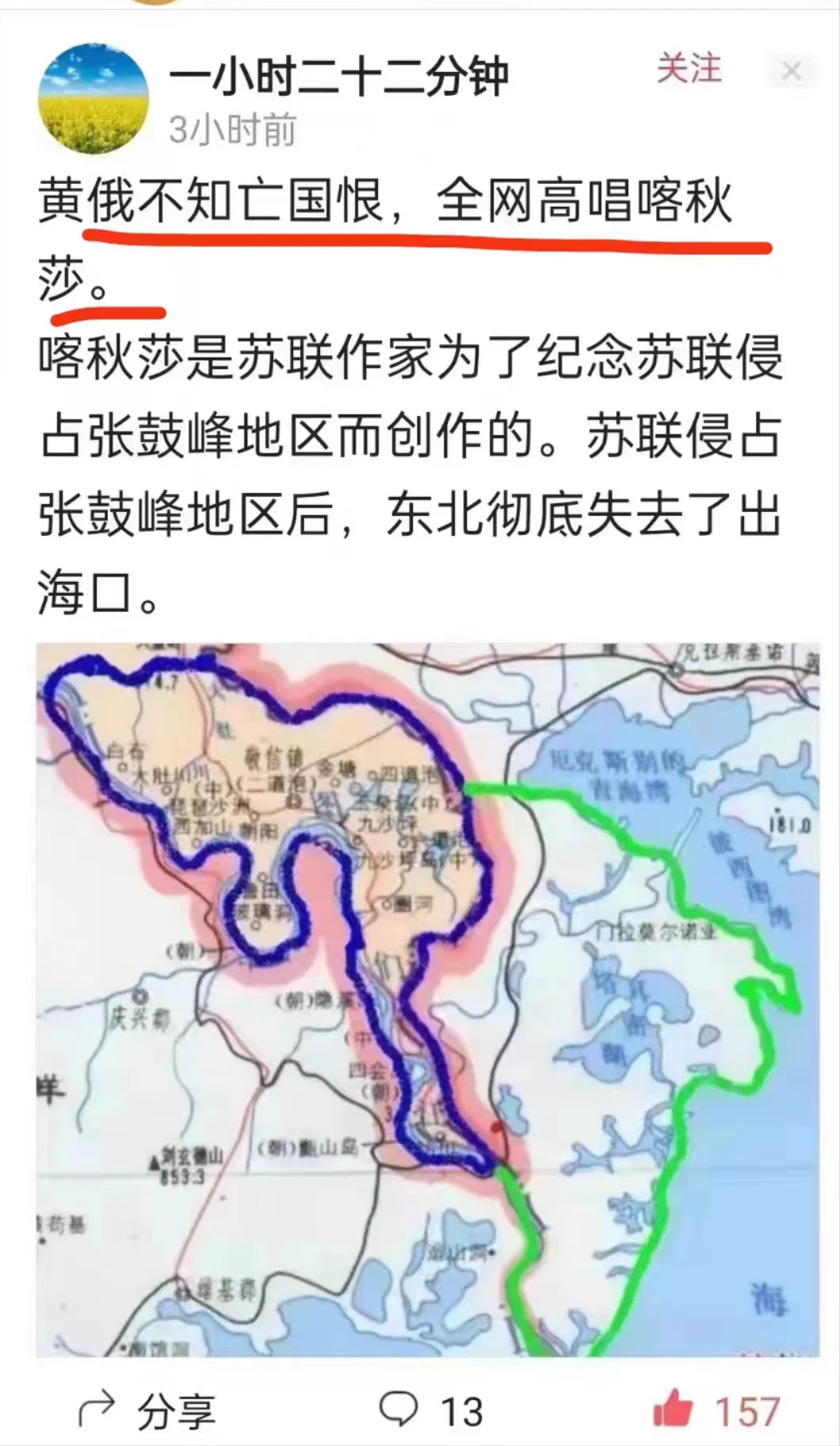

张鼓峰位于中国吉林珲春境内,历来是中国领土。但是,中俄在1858年签署的《瑷珲条约》时,沙俄故意借条约不同文本偷偷把这一地区窃取:条约中文文本显示,按条约中划定的国界,张鼓峰是中国领土。条约俄文文本则把张鼓峰划归了沙俄。苏联认为国境线应沿张鼓峰峰顶

并认为Заозёрная高地(张鼓峰)属于苏联领土

上个世纪三十年代,“满洲国”认为,张鼓峰是自己的领土,并把它划入了珲春县界,派边警管辖这一地带。

1938年6月底,苏军突然占领了张鼓峰,并在山上构筑工事,布置铁丝网。“满洲国”及占领东北的日军认为,苏军占据张鼓峰等于拥有了可以控制朝鲜和中国东北的战略要地,表示坚决反对。交涉无果,7月29日,日军发起进攻,企图夺回张鼓峰,战役就此爆发。

经过激战,日军战败,双方于8月10日夜,在莫斯科签订了张鼓峰停战协议。苏军占领了张鼓峰,从此中国失去了图们江出海口,望日本海而兴叹。

俄在张鼓峰附近竖立起的纪念碑

当时正值珲春地区的夏季,漫山遍野开着梨花和野玫瑰花,清澈的图们江如缎带一般飘落在一碧千里的原野中,从日本海吹来轻纱一样的薄雾。苏联著名诗人伊萨科夫斯基就是从这美妙的大自然画卷中得到了创作灵感,写出了诗歌《喀秋莎》,苏联作曲家勃兰切尔把它谱成了曲子,于是《喀秋莎》歌曲流行起来。

唱彼《喀秋莎》兮,哭吾张鼓;望鲸海咫尺兮,吾难摇橹;嘱吾子孙兮,莫与熊为伍。

1913年5月,時美國駐上海總領事桑頓·懷爾德向在北京的駐華代理公使報告孫中山的一次談話:「當來訪者說,萬一發生內戰,日本突然襲擊滿洲,孫中山答稱『滿洲並非整個中國』。有人提出警告,俄羅斯屆時將完成對於蒙古的接管,孫中山指『留下的地方才是真正的中國』。」歷史學家袁偉時評論:「孫文沒有認識到,一個在野的政治領袖根本無權轉讓本國的領土;假如他認為那不是本國領土,那就更加無權說三道四了。」懷爾德評論:「這位受到哄騙的人已經把自己絕對地投入到日本人的手中了。」[94]

1913年5月,時美國駐上海總領事桑頓·懷爾德向在北京的駐華代理公使報告孫中山的一次談話:「當來訪者說,萬一發生內戰,日本突然襲擊滿洲,孫中山答稱『滿洲並非整個中國』。有人提出警告,俄羅斯屆時將完成對於蒙古的接管,孫中山指『留下的地方才是真正的中國』。」歷史學家袁偉時評論:「孫文沒有認識到,一個在野的政治領袖根本無權轉讓本國的領土;假如他認為那不是本國領土,那就更加無權說三道四了。」懷爾德評論:「這位受到哄騙的人已經把自己絕對地投入到日本人的手中了。」[94] https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%85%83%E6%B8%85%E9%9D%9E%E4%B8%AD%E5%9C%8B%E8%AB%96

评论

发表评论